鬼怒川の決壊場所と、リアルタイムの

水位の情報とライブカメラの映像です。

鬼怒川の決壊した場所

国土地理院が、

「台風18号による大雨等に係る情報」

を発表しました。

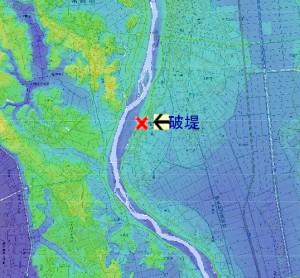

国土地理院の発表にある鬼怒川の決壊の場所です。

常総市の石下地区など堤防が決壊した

鬼怒川の東側の東西およそ4キロ、

南北およそ9キロに及ぶ広い範囲にわたっています。

決壊した場所はこの地図あたりのようです。

住所 茨城県常総市三坂町

.関連記事

利根川のリアルタイムの水位とライブカメラ、画像まとめ

那珂川の水位がやばいことに。。画像やライブカメラまとめ

車の水没はどこまで大丈夫?水没車の修理や保険のコツ

傘の撥水効果を回復・長持ちさせる方法

リアルタイムの雨情報

鬼怒川のライブカメラ映像

石井出張所

栃木県宇都宮市石井町 75.50kp左岸

川島水位観測所

茨城県筑西市下川島 45.60kp左岸

水海道水位観測所

茨城県常総市水海道本町 11.00kp左岸

鬼怒川の現在の水位

国土交通省の川の防災情報

関東の河川に出ている警報一覧です。

下館河川事務所・宇都宮地方気象台・水戸地方気象台共同発表

はん濫発生情報発表

鬼怒川はん濫発生情報

鬼怒川洪水予報第7号

洪水警報

平成27年09月11日06時40分発表

下館河川事務所 宇都宮地方気象台 水戸地方気象台 共同発表

(見出し)

鬼怒川では、はん濫が発生しています。

(主 文)

鬼怒川では、常総市新石下(左岸)21k付近より氾濫しています。 このため、現在常総市で浸水しています。 なお、川島水位観測所でははん濫注意水位(レベル2)を下回るとともに、鬼怒川水海道水位観測所では避難判断水位(レベル3)を下回り、水位は下降する見込みですが、引き続き注意してください。

| 水位危険度レベル | 水位 | 求める行動の段階 |

|---|---|---|

| レベル5 | はん濫の発生 | はん濫水への警戒を求める段階 |

| レベル4 | はん濫危険水位 | いつはん濫してもおかしくない状態 避難等のはん濫発生に対する対応を求める段階 |

| レベル3 | 避難判断水位 | 避難準備などのはん濫発生に対する警戒を求める段階 |

| レベル2 | はん濫注意水位 | はん濫の発生に対する注意を求める段階 |

| レベル1 | 水防団待機水位 | 水防団が体勢を整える段階 |

鬼怒川の治水の歴史と支流

現在の鬼怒川は利根川に合流して銚子で太平洋に注ぐが、江戸時代初期までは直接太平洋に注ぐ河川であった。その下流部は高低差が無い平地が続き、上流部で大雨が降るとその降雨は下流平地部に滞留し、湿地帯を形成していた。また古代は現在の茨城県南部は香取海(霞ヶ浦や北浦はその名残り)と呼ばれる浅海であり、かつて鬼怒川はこの香取海に注いでいたと言われている。一方の利根川・渡良瀬川はそれぞれ個別に南へ流れ江戸湾(現在の東京湾)に注ぐ川であったが、鬼怒川と同様、その下流部は氾濫原で、上流部の降雨が滞留して湿地帯を形成していた。江戸の街の排水性を高め、利根川、太日川(渡良瀬川下流部の古称)等の水害から守り、関東平野における新田開発の推進や江戸と北関東以北を舟運で結び流通を促進させるため、江戸時代初期に徳川家康の号令で利根川の水流を東(北)へ誘導し、渡良瀬川水系や・鬼怒川水系へとつなぐ「瀬替え」(利根川東遷(とうせん=東に移す)事業)の工事が始まり、元来の鬼怒川下流部の流路帯(水系)には利根川・渡良瀬川の水も流れるようになり、鬼怒川下流部の名称は「きぬ」ではなく「とね」とされた。現在も、従来の鬼怒川水系は利根川水系に組み込まれている

支流:男鹿川、湯西川、大谷川(荒沢、田母沢、稲荷川、志渡淵川、赤沢、鳴沢、丸見川、江戸川)、田川